Ein Beitrag von Nora Ruland

Im Rahmen des Denkmalschutzes und der Stadtentwicklung spielen die Gestaltungssatzung und die Erhaltungssatzung eine zentrale Rolle. Diese kommunalen Instrumente tragen dazu bei, historische Baukultur zu bewahren und eine qualitativ hochwertige städtebauliche Entwicklung zu fördern. Doch was genau regeln diese Satzungen, worin liegen ihre Unterschiede und welche Vorteile bieten sie für Kommunen und ihre Bewohner:innen?

Die Gestaltungssatzung ist ein städtebauliches Werkzeug, mit dem Kommunen die äußere Gestaltung von Gebäuden innerhalb eines bestimmten Gebiets regeln können. Ziel ist es, ein harmonisches und ortsbildgerechtes Erscheinungsbild sicherzustellen. Sie legt beispielsweise Dachformen, -neigungen und -materialien, Fassadengestaltung, Farbgebung und Baumaterialien, die Größe und Anordnung von Fenstern und Türen, Vorgaben für Zäune, Mauern und andere Außenanlagen fest. Gestaltungssatzungen kommen häufig in historischen Stadtkernen, Kurorten oder Gebieten mit prägendem Ortsbild zum Einsatz. Sie schützen die architektonische Identität und fördern eine einheitliche Ästhetik.

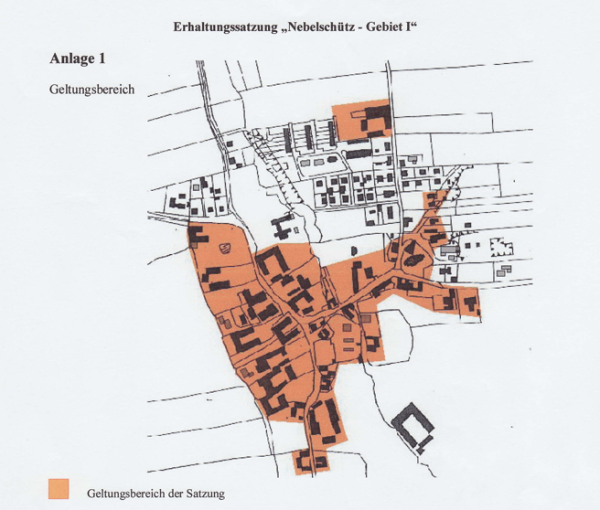

Die Erhaltungssatzung geht über die optische Gestaltung hinaus und hat das Ziel, historisch gewachsene Strukturen und Quartiere als Ganzes zu bewahren. Sie schützt den städtebaulichen Charakter (z. B. kleinteilige Straßenzüge, Blockrandbebauung), die soziale und funktionale Nutzung (z. B. bezahlbares Wohnen in Altbauquartieren). Innerhalb eines Erhaltungsgebiets dürfen Abrisse, Nutzungsänderungen oder Neubauten nur genehmigt werden, wenn sie das Gebiet nicht negativ beeinflussen. Ein zentrales Ziel der Erhaltungssatzung ist es, Gentrifizierungstendenzen entgegenzuwirken, die soziale Mischung zu fördern und den historischen Charme eines Viertels zu bewahren.

Ein Denkmalschutzgebiet in Sachsen ist ein Gebiet, in dem besonders schützenswerte Kulturdenkmale, wie historische Gebäude, Ensembles oder Landschaften, erhalten und bewahrt werden sollen. Es handelt sich dabei um ein Instrument des Denkmalschutzes, das dazu dient, das kulturelle Erbe der Region zu schützen und zu erhalten. Die Vorteile eines Denkmalschutzgebiets liegen darin, dass die historische Bausubstanz erhalten bleibt, das Ortsbild geschützt wird und die Geschichte und Identität der Region bewahrt werden. Es gibt auch potenzielle Nachteile eines Denkmalschutzgebiets, wie zum Beispiel Einschränkungen bei Renovierungs- und Baumaßnahmen, mögliche Verpflichtungen zur Erhaltung bestimmter historischer Elemente.

Qualitäten

für Kommunen und Bewohner:innen

Identität und

Lebensqualität: alle drei Instrumente stärken das kulturelle Erbe und tragen dazu bei, das Ortsbild als Ausdruck der Geschichte und Identität zu erhalten. Dies steigert die Attraktivität und Lebensqualität eines Ortes oder eines Viertels für Bewohner:innen und Besucher:innen.

Planungssicherheit: Eigentümer:innen und Investoren erhalten klare Vorgaben, was baulich möglich ist. Dies erleichtert die Planung und vermeidet Konflikte.

Nachhaltigkeit: Die Bewahrung historischer Strukturen ist ressourcenschonend, da Abrisse und Neubauten vermieden werden. Gleichzeitig fördern sie langlebige und qualitativ hochwertige Bauweisen.

Sie haben Fragen zum Thema? Sie suchen Orientierung? Jetzt Beratung anfragen!

Fotos: DNS, Nora Ruland (o.l. Nebelschütz), DNS, Sarah Blacha (u.l. Zittau), DNS, Iris Engelmann (o.r. Nebelschütz, u.r. Zittau)

Grafik: o. "Katierung Erhaltungssatzungsgebiet": Gemeinde Nebelschütz, u. "Gestaltungssatzung und Denkmalschutzgebiet" Zittau: Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Dokument Nr.: 09301917, URL: Link